mercificazióne s. f. [der. di mercificare]. Termine con cui si è indicata la trasformazione in merci di cose che per loro natura non sarebbero oggetto di commercio (qualità umane, relazioni sociali, tradizioni culturali, valori ideali o estetici, ecc.).

Giusto due settimane fa, nello scorso numero di questa newsletter, scrivevo che l’educazione non è una merce e le vite degli studenti non sono prodotti da mettere in vendita. Lo scrivevo con un tono ottativo, esprimendo un desiderio di cambiamento. Come qualcosa di necessario, perché il mondo del lavoro funziona proprio al contrario di così.

Non sono mai stata così arrabbiata, vedendo la realtà corrispondere esattamente a come l’avevo dipinta.

Vedendo una scuola schiava del mercato, che si atteggia a ufficio di collocamento invece di svolgere il suo ruolo di formazione della persona. Una scuola in cui entri studente e muori lavoratore. E muori perché lavori senza un contratto che ti salvaguardi, nel mancato rispetto delle norme di sicurezza.

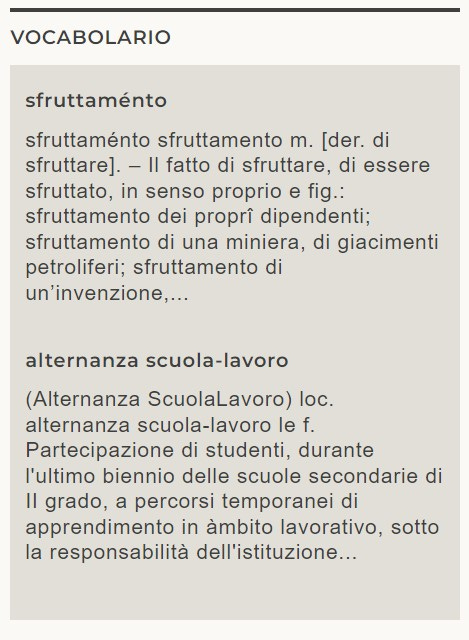

Parliamoci chiaro. Che si chiami alternanza scuola-lavoro, Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), o Centro di Formazione Professionale, non importa; sono tutte velate traduzioni che designano un lavoro non retribuito e non consensuale. Che poi è un bel modo per sostituire la parola sfruttamento.

(Questo curioso accostamento, poi, sembra suffragare la mia tesi):

Coincidenze a parte, torniamo a noi. Vorrei sottolineare qualcosa che ho menzionato en passant, ma su cui è importante tornare brevemente. Gli studenti che svolgono attività duali (alternanza scuola-lavoro o simili) non hanno alcun potere contrattuale. E sottolineo potere, perché ne abbiamo parlato tanto, ed è ancora una volta rilevante per capire dove stia l’intoppo.

Lo abbiamo già detto, che volere è potere. E abbiamo anche detto che a potersi permettere di volere è solo chi già può. Sì, sembra uno scioglilingua, ma riflettiamoci per un momento. Uno studente non può chiedere un cambiamento – e quindi esercitare la propria facoltà di volere – di fronte a condizioni di lavoro poco sicure o irrispettose. Non può farlo perché se non esercita quelle mansioni non può essere ammesso agli esami di maturità o a quello di laurea, e la sua carriera scolastica sarà rallentata (e sappiamo bene quanto disastrosa appaia questa possibilità in un mondo costantemente di corsa). Da qui la non consensualità. Non può farlo perché non ha un contratto che ne espliciti i diritti, perché il suo servizio è offerto in cambio di “esperienza” e “competenze trasversali” che “ti serviranno in futuro”. Da qui la non retribuzione.

Lo studente è messo con le spalle al muro e non può volere, perché non ha abbastanza potere.

La tacita premessa che aleggia in sottofondo, poi, è ancora più dolorosa: gli studenti sono parassiti a spese dello Stato, che per colpa loro perde risorse. E se il valore di una merce è dato dal profitto che se ne ricava, la merce-studente non vale niente, perché non genera profitto.

È anche questo un risultato del sistema dei traguardi, che trasforma in merce ogni suo elemento. L’educazione non fa eccezione; seppur riconosciuta come un diritto – e dunque un bene pubblico –, metodi diretti o indiretti consentono di mercificarla e trarne profitto. Nessuno è disposto a garantire questo diritto, perché non ne vale la pena: se vuoi studiare gratuitamente, devi dare qualcosa in cambio - devi, quindi, pagare in qualche modo. Delle due l’una: o paghi un istituto privato, o svolgi gratis un lavoro che, altrimenti, lo Stato dovrebbe retribuire. O rinforzi un meccanismo di privilegi contribuendovi direttamente, o quello stesso sistema ti lascia indietro – e, così, si rinforza lo stesso.

La scuola diventa così parte di una struttura sociale profondamente arrivista, che offre soldi solo a chi li ha già, che allontana il traguardo da chi ha una maggiore distanza da percorrere, che inserisce ostacoli lungo la strada e stigmatizza chi rallenta per aggirarli. Che aiuta solo chi ha già un vantaggio.

Ignorare il percorso per guardare al traguardo, quindi, vuol dire considerare gli studenti solo come prodotti finiti, e non come risorse in fase di formazione. Significa cercare la destinazione ignorando la strada, esigere il frutto senza piantare il seme.

La scuola non può essere una fabbrica di prodotti in serie, ma una palestra che educhi alla complessità, che offra uno sguardo critico, che fornisca strumenti di analisi per comprendere i fenomeni esterni, inclusa la grande macchina del mercato del lavoro. Serve una scuola che ruoti attorno alla persona, che non la getti nella macchina ma la prepari ad orientarsi al suo interno.

Non comprendere il mondo in cui ci si muove, poi, vuol dire essere assorbiti dalla narrativa dominante, che condanna certi schemi ma li riproduce sotto mentite spoglie. Che glorifica il ricordo, ma ha una memoria corta quando l’oppressione cambia volto.

Ci ritorna in mente questo 27 gennaio, in cui ricordiamo i campi di concentramento ma dimentichiamo facilmente chi muore lungo la rotta balcanica, chi è imprigionato dentro un confine, chi ancora viene inghiottito dal mare, chi è rinchiuso in un centro di detenzione senza prospettiva di uscirne.

Rabbrividiamo alla frase “il lavoro rende liberi”, ma non ci accorgiamo che in nome del progresso c’è ancora chi di lavoro muore. E che le parafrasi odierne - à la “chi lavora sodo arriva ovunque” - alla fine ribadiscono quella equivalenza tra lavoro e libertà che altro non è che una faccia dell’oppressione.

L’ingiustizia cambia volto e si rende irriconoscibile, mentre un’operazione puntuale di mistificazione fa di sopraffazione virtù.

Allora, ancora una volta, l’augurio è quello di non farsi catturare dagli slogan, di distinguere una facciata di progresso dalla sostanza che vi sta dietro, di usare la memoria del passato per le scelte del presente. L’augurio più grande, poi, è che sia la scuola a insegnare a farlo.

Spero, questa volta, di essere smentita.

Questa settimana vi proponiamo l’illustrazione di Mariabruna, che con la sua matita riesce a comunicare tutto ciò che non si riesce a dire a parole. Mi ha colpita il contrasto dei colori: un sistema in bianco e nero impone i propri schemi dall’alto, quasi inosservato, su una scuola che dovrebbe dipingere il mondo di mille colori diversi. Immagino quella mano spostarsi meccanicamente da testa a testa, da studente a studente, che quasi non si accorge di essere captato da una struttura abilmente mascherata. Mi piace immaginare che, a un certo punto, qualcuno alzi lo sguardo e si riprenda i suoi colori.

Sono rimasta spiacevolmente sorpresa, questa settimana, quando mi sono ritrovata a corto di risorse da consigliare. Soprattutto a causa dell’amaro pensiero che ha accompagnato questa considerazione, cioè che se mancano le risorse è perché non se ne parla abbastanza, e se non se ne parla abbastanza è perché la mistificazione fa il suo effetto. Ma non parlarne abbastanza non significa non parlarne affatto, quindi vi segnalo alcune persone che lo fanno, e lo fanno bene:

Vittorio Cateni, su Instagram vittotov.

Il giornalista Alessandro Sahebi, sempre in prima linea su temi come disuguaglianza e lavoro.

Federica Giglio, su Instagram in.buona.fede, una nuova scoperta che mi affascina per l’eloquenza delle sue vignette (qui un esempio sull’argomento di oggi).

Sul tema del ricordo, Pablo Trincia ha ricostruito in un podcast gli eventi del naufragio della Costa Concordia, in occasione del suo decennale.

Se avete altre risorse sul tema, non esitate a contattarci e suggerirle; saremo felici di leggerle e condividerle. Nel frattempo, il consueto reminder dei canali su cui potete trovarci: